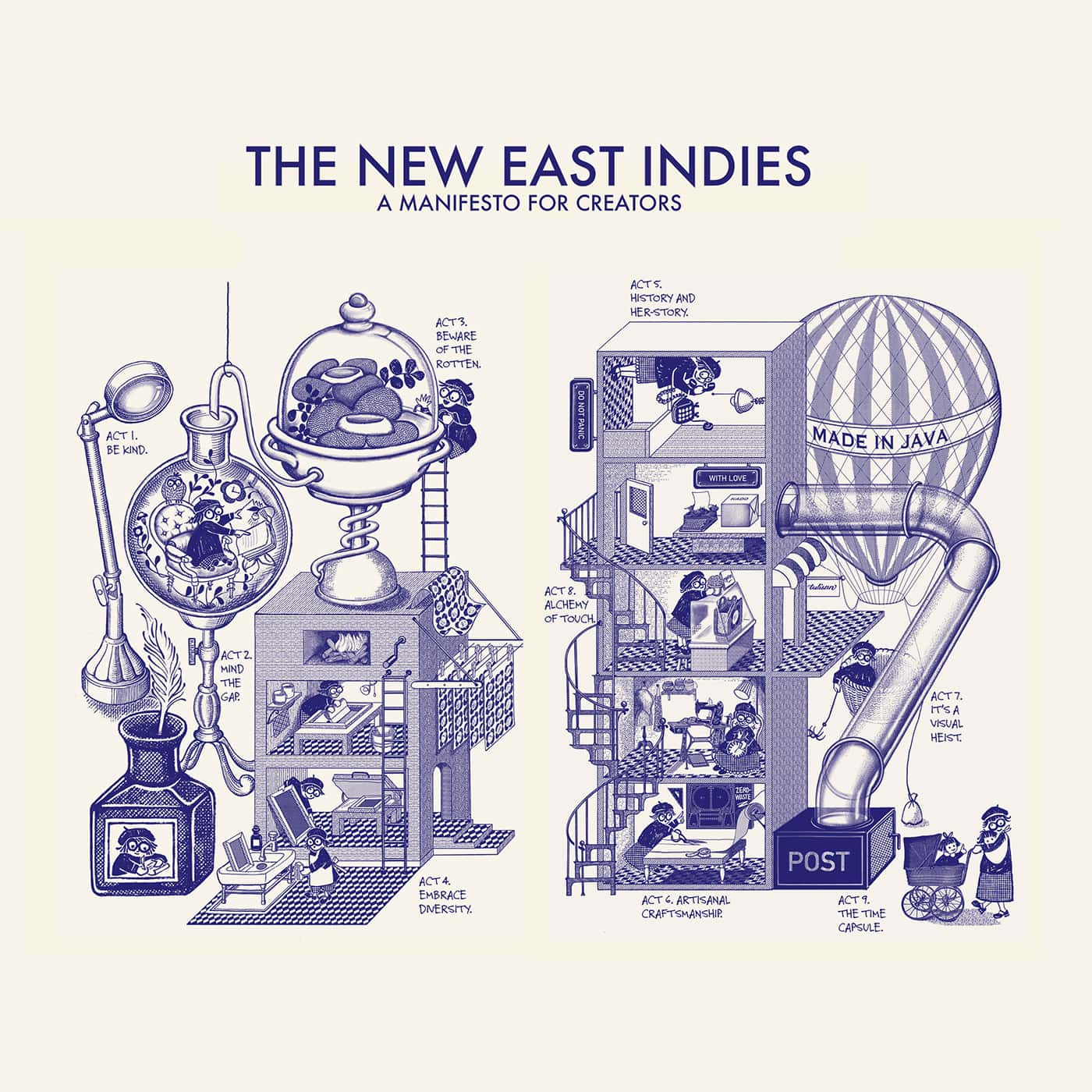

Hindia Timur Baru:

Sebuah Manifesto untuk Kreator

oleh Melissa SunjayaUndangan terbuka dan kerangka panduan bagi para kreator dari berbagai latar belakang untuk menginterpretasikan kembali sejarah untuk menjadi cerita bersama.

Manifesto Hindia Timur Baru menawarkan sudut pandang yang tidak konvensional

terhadap sejarah Asia Tenggara, sekaligus mempertanyakan tatanan sosial dan nilai-nilai budaya.

Istilah ‘East Indies’—Hindia Timur, yang diciptakan oleh bangsa Eropa untuk menyebut kepulauan Nusantara, pertama kali muncul pada peta navigasi di abad ke-16. Jauh sebelum era resmi kolonisasi dimulai, pelabuhan-pelabuhan di Jawa telah berkembang sebagai pusat perdagangan lintas samudra. Disinilah tempat komunitas multikultural hidup berdampingan secara harmonis.

Untuk memahami masa kini, kita perlu menengok kembali ke masa ketika negara kolonial Hindia Belanda (1816–1942) mulai meruntuhkan berbagai bentuk pengetahuan lokal. Ini mencakup warisan di bidang kemaritiman, arsitektur, sastra, kerajinan tangan, sistem matriarchal, dan warisan komunitas.

Penjarahan sistemik selama berabad-abad tak mampu menguras kelimpahan kepulauan ini, namun pembungkaman epistemik terus membentuk persepsi diri kita, dan lensa orientalis masih mendistorsi pandangan kita. Hindia Timur Baru mengejar perbendaharaan wacana imajinatif yang mengidentifikasi mata rantai yang hilang dalam nilai-nilai warisan, dan dengan demikian, menghapus rasa rendah diri. Kata sifat ‘Baru’ menandakan masa kini alternatif di mana kita secara sadar mengolah bumi, merayakan nilai otentik, dan menghargai satu sama lain. Dengan membangun kenangan baru, kita mengundang kemungkinan-kemungkinan ini untuk memberdayakan hidup kita.

Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 menutup 350 tahun kehadiran Belanda di kepulauan ini, yang selama satu abad lebih terakhir meninggalkan rasa ketidakberdayaan yang mendalam. Masyarakat kita hari ini yang terpolarisasi, dengan korupsi, eksploitasi ekologi, rasisme, dan infrastruktur yang rapuh, mencerminkan perjuangan yang pernah dialami Jawa abad ke-19. Sejarah, dengan demikian, berperan sebagai kompas. Sejarah mengungkap fragmen identitas yang dipinjam, memperingatkan terhadap pengulangan masa lalu, dan mendorong pemeriksaan diri secara kritis. Hal ini terutama berlaku pada citra yang kita pancarkan ke dunia. Namun yang lebih penting lagi, sejarah juga mempertanyakan potret diri yang kita ciptakan untuk diri kita sendiri.

Dekolonisasi adalah pelestarian diri yang radikal. Aksi ini adalah proses aktif mencari akar, menemukan kembali identitas yang terlupakan melalui fragmen sejarah, tradisi, dan mitologi. Melalui proses ini, kita dihadapkan pada perjalanan yang tidak mudah—sebuah perjalanan yang menuntut kita untuk berani menghadapi monster dalam diri sendiri.

Ruang Lingkup Penelitian

Dalam manifesto ini, kata ‘seniman’ merujuk pada setiap praktisi yang menulis, menggambar, melukis, menari, membuat film, membuat animasi, mencetak, menjahit, mendesain, menciptakan, atau membangun dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip berkelanjutan. Seorang seniman dari The New East Indies

berupaya menghidupkan kembali apresiasi terhadap sejarah dan mitologi kawasan ini, dengan menggunakan lensa poststructuralist untuk memungkinkan cara pandang baru terhadap hal-hal yang sudah akrab. Lensa ini membuka medan kemungkinan yang nyaris tak terbatas, dan kerap menghasilkan dislokasi waktu yang disengaja dan surealis. Dalam kerangka ini, setiap tindakan penceritaan harus selalu mengarah pada cakrawala dekolonisasi.

Berikut ini adalah prinsip-prinsip panduan utama yang wajib dijadikan acuan:

Act 1.

Be Kind

Kebaikan adalah keterampilan yang perlu dikembangkan melalui berbagai perspektif. Seorang seniman memahami bahwa menggali realitas masa lalu dapat memicu ketidaknyamanan, rasa takut, bahkan rasa sakit. Menyampaikan realitas semacam itu kepada audiens yang tidak familiar dengan sejarah yang kompleks tersebut jauh menjadi tantangan yang lebih besar lagi.

Kerangka kerja metodologi visual Gillian Rose menawarkan kompas untuk praktik yang bertanggung jawab. Metodologi ini mengajak kita untuk menganalisis kondisi produks sebuah gambar. Dengan demikian, kita dapat memperhatikan komposisi internalnya, melacak jejak peredarannya, dan mempelajari ruang di mana karya seni bertemu dengan penontonnya. Melalui pendekatan ini, seorang seniman menumbuhkan empati sambil mendorong proses dekolonisasi internal.

Act 2.

Mind the Gap

Seorang seniman harus meninjau kembali pengaruh kolonialisme yang masih berlanjut dalam kedok kapitalis modern, meskipun pengarangnya telah lama meninggal.

Seiring berjalannya waktu, pandangan ini menjadi bagian mendasar dari bidang akademis dan produksi pengetahuan Barat. Kaum kolonialis menghapus pengetahuan, tradisi, dan budaya Asia Tenggara yang berharga. Mereka memandang elemen-elemen ini sebagai hal yang saling bertentangan, berkualitas rendah, atau tidak logis.

Selain itu, banyak artefak dijarah selama kolonialisme. Hal ini terjadi selama invasi Inggris ke Jawa (1811-1816) ketika sejumlah besar data dikumpulkan atas perintah Thomas Stamford Raffles dan rekan-rekannya. Oleh karena itu, tugas pertama seniman adalah memulihkan: membangun kembali apa yang tersensor, menyelamatkan apa yang terabaikan. Referensi visual menjadi langka pada subjek-subjek tertentu seperti dunia matriarki Jawa dan garis keturunan perempuan yang hampir punah. Dengan demikian, seorang seniman harus menemukan hubungan antara catatan atau peristiwa yang terjadi di tempat yang berbeda dan seputar waktu kejadian subjek tersebut. Kemudian, catatan atau peristiwa tersebut perlu dijalin kembali menjadi permadani yang hidup.

Act 3.

Beware of the Rotten

Seorang seniman harus mencari nilai-nilai yang tidak relevan untuk menciptakan desain regeneratif yang memajukan kesetaraan.

Pengaruh kolonial sering kali tersembunyi di dalam kebiasaan sehari-hari dan pengetahuan yang distandardisasi. Hal ini memperlambat pemikiran progresif. Segitiga kuliner Lévi-Strauss memperjelas tugas ini: yang mentah adalah bahan kita, yang dimasak adalah kerajinan kita yang busuk adalah yang menuntut regenerasi (Sennett 2019: 119–46). Kebusukan muncul sebagai bias, stigma, atau kepercayaan basi. Dengan elemen mentah yang sama, seniman dapat membayangkan realitas alternatif.

Perhatikan papan rambu Belanda yang pernah memperingatkan, ‘Niet Voor Honden en Voor Inlanders!’ [‘Bukan untuk Anjing dan Penduduk Asli!’], yang melarang orang Jawa dari taman mereka sendiri. Papan-papan itu jatuh pada tahun 1945, tetapi penghalang yang lebih halus tetap ada. Rumah-rumah kolonial menempatkan pemilik Belanda di depan dan pembantu di belakang; sebuah struktur yang berfungsi untuk memisahkan pemilik rumah Belanda dari staf rumah tangga asli mereka. Saat ini, istilah ‘depan’ dan ‘belakang’ – padanan dari ‘lantai atas-bawah’ di Inggris abad ke-19 – masih digunakan untuk membedakan penghuni yang memiliki properti dari staf tata graha yang bekerja di sana. Label sistemik ini melestarikan ketidakadilan sosial kolonial. Ini meliputi kondisi kerja yang tidak adil, perbedaan kualitas makanan, dan kompensasi finansial yang jauh di bawah upah minimum resmi yang ditetapkan negara. Seorang seniman dapat membalikkan rencana ini dengan merekonstruksi ruang hunian secara bertanggung jawab. Tindakan semacam itu mengundang inklusivitas.

Act 4.

Embrace Diversity

Seiring dengan semakin multikulturalnya dunia dan tanpa batas, seni harus merangkul keberagaman. Asia Tenggara, kawasan dengan keragaman etnis yang sangat besar, mewujudkan panggilan ini.

Menghormati prinsip kelima dari Fashion Revolution Manifesto, seorang seniman memiliki tugas untuk memastikan bahwa karya mereka menjunjung tinggi prinsip solidaritas, inklusivitas, dan keadilan. Ini harus dilakukan tanpa memandang ras, kelas, jenis kelamin, usia, bentuk, dan kemampuan.

Seni adalah untuk semua orang. Aksesibilitas terhadap seni membuka pintu bagi penelitian. Ini termasuk mencakup penggunaan komik sejarah atau bahasa isyarat untuk bercerita. Pembuatan gambar memanfaatkan tarian, musik, tekstil, permainan, cerita rakyat, makanan, dan flora dan fauna yang hidup di kawasan tersebut.

Seniman berkolaborasi dengan para pembuat yang terpinggirkan. Wawasan diperdalam melalui kerja kolektif dengan para ilmuwan, sejarawan, filsuf, dan antropolog untuk menumbuhkan ketahanan ekonomi, tanggung jawab lingkungan, dan pelestarian budaya. Perbedaan tidak hanya ditoleransi, tetapi juga dihargai sebagai ruang dialektika yang diperlukan di mana kreativitas terpicu.

Fokus kami adalah memperluas model ekonomi sirkular, menjembatani seni, keberlanjutan, dan pemberdayaan masyarakat—yang sejalan dengan ekonomi berbasis solidaritas, di mana kekayaan didistribusikan kembali kepada mereka yang menciptakan nilai daripada terkonsentrasi di perusahaan besar.

Dengan berbagi infrastruktur, pengetahuan, dan sistem produksi yang etis, tujuan kami adalah membangun ekosistem kreatif yang mandiri di mana para perajin menerima upah yang adil, akses ke sumber daya, dan keamanan ekonomi jangka panjang.

Act 5.

History and Her-story

Seorang seniman harus mengangkat kembali para pahlawan perempuan yang terlupakan dalam sejarah Asia Tenggara. Budaya Jawa prakolonial mempertahankan keseimbangan antara kekuasaan patriarki dan matriarki, di mana perempuan memainkan peran penting dalam politik, perdagangan, dan peperangan.

Namun, para penulis kolonial Belanda kemudian menggambarkan kembali tokoh-tokoh perempuan ini sebagai sosok yang eksotis, patuh, sensual, dan bisu, sehingga menghilangkan otoritas mereka. Perhatikan Kartini (1879– 1904), yang harus menjalani ‘pingitan’ yang panjang — isolasi diri di kediamannya sejak hari pertama menstruasi pertamanya pada tahun 1891 sampai hari pernikahannya dua belas tahun kemudian. Secara tradisional, selama masa isolasi ini, seorang wanita bangsawan mempelajari nilai-nilai patriarki dan mempersiapkan pertunangannya dengan pelamar pria yang memenuhi persyaratan dan mahar yang ditetapkan oleh keluarganya. Kartini menolak untuk berdiam diri: ia banyak membaca, menulis tanpa henti, dan mencatat harapan satu generasi.Namun, novel, film, dan media sosial kontemporer masih memperlihatkan wanita Jawa yang sopan sebagai sosok yang ideal.

Tugas kita sebagai seniman adalah menjungkirbalikkan mitos-mitos tersebut dan menggambarkan perempuan dengan kekuatan dan ketegasan yang pernah diberikan sejarah kepada mereka di era pra-kolonial. Sekaranglah saatnya untuk membiarkan cahaya mereka bersinar sepenuhnya.

Act 6.

Artisanal Craftsmanship

Seniman memulai dengan material dan jejak yang ditinggalkannya di bumi. Kesadaran ini harus mendorong kita untuk terus mengevaluasi pilihan kita dan berjuang untuk keberlanjutan. Hal ini memungkinkan metamorfosis memilih material. Apa yang kita anggap etis dan ramah lingkungan hari ini mungkin tidak lagi demikian di esok hari.

Tanggungjawab kita adalah menjaga tangan kreatif tetap hidup dan menghargai ketidaksempurnaannya yang indah. Tekstil dapat menjadi halaman untuk cerita baru; serat dapat menyimpan cerita seperti halnya kertas. Kita juga dapat mengundang alat pasca-manusia ke dalam studio—membiarkan sistem generatif memperluas sentuhan dan penglihatan, membantu melestarikan dan menata kembali bentuk lama dalam kedok baru. Dalam jalinan tradisi dan teknologi ini, kerajinan bertahan, bernafas, dan memulai yang baru.

Act 7.

It’s a Visual Heist

Seorang seniman menggunakan transkripsi visual sebagai taktik untuk mengambil teks-teks budaya yang sudah mapan dan menulis ulang maknanya melalui sudut pandang pribadi dan lokal. Pendekatan ini dalam menafsirkan ulang arsip-arsip visual era kolonial dan kerajinan tradisional melalui desain fungsional modern dan ekspresi kontemporer ini mencerminka bentuk re-apropriasi budaya dan perlawanan.

Melalui apropriasi-ulang, Kenneth Goldsmith mempertanyakan gagasan tentang orisinalitas dalam seni. Ia menggarisbawahi bagaimana semua karya kreatif dibangun di atas apa yang telah ada sebelumnya.Mengapa apropriasi- ulang? Banyak bentuk apropriasi terjadi pada periode pascakolonial. Misalnya, ‘blasteran’ adalah bahasa gaul Indonesia untuk orang birasial. Istilah ini berasal dari ‘bastaard’, kata Belanda untuk anak yang lahir di luar nikah. Sejak kolonialisme, warga berdarah campuran sering dimarjinalkan. Dalam kasus ini, proses apropriasi-ulang ‘blasteran’ dapat menghasilkan dampak positif–karena mampu menghancurkan makna yang meremehkan. Oleh karena itu, dekolonisasi dapat dimulai dengan apropriasi-ulang literasi.

Sebagai seniman, kami menyalin jejak visual dari masa lalu untuk mereklamasi kembali, menyusun ulang, dan memberi makna baru pada identitas dan rasa memiliki kita. Dari titik ini, kami membangun visi yang lebih penuh harapan tentang Hindia Timur Baru. Dengan menggunakan Lisensi CC0 atau Creative Commons 0 dari bank data tepercaya di dunia seperti Metropolitan Museum of Art, Rijksmuseum, British Library, dan Leiden University Libraries, kita dapat membangun paradigma baru untuk identitas budaya Asia Tenggara kita. Tindakan reapropiasi visual bukanlah pencurian visual, melainkan kurasi yang cermat terhadap arsip-arsip terkenal berlisensi terbuka (CC0) dengan pengakuan yang layak kepada seluruh sumbernya. Tujuan dari tindakan ini adalah mereposisikan subjek-subjek yang selama ini dimaknai secara negatif, dan memberikan makna baru yang bermartabat. Makna positif dapat menggantikan yang negatif. Titik awal di sini melibatkan cara mendengarkan, memahami, dan belajar tentang perspektif dialektika. Budaya-budaya lain perlu dihadirkan dalam bingkai, agar kita dapat menjalin koneksi lintas budaya dan meleburkan perbedaan. Pada akhirnya, reapropiasi harus menginspirasi diskusi yang jujur dan terbuka. Hanya dengan cara inilah kita dapat memulai proses dekolonisasi cara berpikir kita.

Act 8.

Alchemy of Touch

Melalui lapisan pergeseran area [domain shifts], seorang seniman bergerak melalui berbagai tahap. Kita harus mulai dengan menghargai budaya dan memahami sejarah kita masing-masing.

Hanya dengan mengakui dan menyembuhkan trauma yang kita warisi, kita dapat mulai membentuk realitas baru. Kita kemudian dapat mengontekstualisasikan ulang pembuatan gambar, mendefinisikan ulang hubungan semiotik, dan merancang artefak masa depan. Dengan cara ini, kita dapat membangun ruang pameran eksperiensial.

Kita membangun kehadiran kita sebagai seniman kreatif dengan membangun leksikon visual kita. Ini melibatkan penggambaran metafora lingkungan kita yang memberdayakan, dan menciptakan landasan melalui warna dan tanda. Ini adalah metodologi Hindia Timur Baru: mendengarkan, membaca, melihat, membuat, dan belajar.

Kanon seniman mencakup penggabungan tanda visual dan eksperimen penelusuran memori yang melibatkan imajinasi, observasi, dan interpretasi (Freud 1925). Teori memori Freud menyatakan bahwa manusia secara tidak sadar dipengaruhi dan bias dalam persepsi mereka. Oleh karena itu, respons visual dan/atau literasi kita tidak pernah bebas dari bias. Terlalu sering mereka menjadi pengaruh dominan dalam kehidupan kreatif kita.

Di era digital, sangat mudah untuk mengadopsi opini yang manipulatif dan terpolarisasi, terutama karena budaya digital mengecualikan indra peraba. Oleh karena itu, pengalaman analog dan studi tentang sentuhan tetap menjadi alat penting dalam karya seniman untuk merekonstruksi kenangan positif dan berhubungan kembali dengan indra sensori kita. Dalam banyak studi kasus atas perilaku neurologis, membuat kenangan optimis dapat mendorong perubahan epigenetik dalam tubuh manusia kita dan mempercepat kekuatan penyembuhan untuk menyelesaikan trauma kita.

Act 9.

The Time Capsule

Melalui artefak sandang, seorang seniman memperlakukan tekstil sebagai kanvas bergerak, bentuk cerita interaktif yang memungkinkan sejarah Jawa dikenakan, dibawa, dan dibagikan dalam suasana kontemporer dan pragmatis.

Metode ini menantang gagasan seni tradisional sebagai media statis, mengubahnya menjadi pengalaman partisipatif yang hidup.Hal ini juga berhubungan kembali dengan tradisi adat Jawa dalam penceritaan visual dari sudut pandang perempuan, di mana objek membawa makna spiritual dan historis. Selama era kejayaan dalam sejarah pra-kolonial kita, perempuan di Jawa dan pulau-pulau sekitarnya telah memegang peran berpengaruh sebagai penjaga harmoni di alam dan cerita leluhur melalui tenun dan lukisan batik. Tujuan kami adalah untuk melestarikan tradisi ini—yang diciptakan oleh tangan Jawa, untuk suara Jawa.

Menandai suatu objek dapat menjadi tindakan politik untuk membangun keberadaan seseorang

dan aktualisasi diri. Artefak sandang akan berfungsi sebagai platform penceritaan paling utama, yang mencerminkan refleksivitas seniman dalam konteks budaya, sekaligus membentuk paradigma yang bermartabat dari keahlian kerajinan tangan [artisanal craftsmanship]. Artefak-artefak ini akan merangkum jejak penciptanya. Nilai-nilai yang diuraikan dalam manifesto ini akan diolah kembali sesuai konteks.

Formatnya dapat berupa hadiah, surat, pernyataan, atau sekadar hiasan. Mobilitas dan fungsionalitas artefak ini pada tubuh manusia pada akhirnya akan berfungsi sebagai ciri khas budaya yang memberdayakan. Ini akan membuka lebar pintu dan mengundang mereka yang pernah merasa tersisihkan untuk menjadi bagian dari masyarakat multikultural baru—tanpa memandang ras, kelas, jenis kelamin, usia, bentuk, atau kemampuan.

Melissa Sunjaya

Artist.