Sebuah narasi visual

tentang identitas Indonesia

dan pengaruh kolonial.

Sebuah narasi visual

tentang identitas Indonesia

dan pengaruh kolonial.

Pangeran Diponegoro adalah tokoh ikonis dalam sejarah modern Indonesia yang mencerminkan semangat perlawanan sekaligus visi melawan penjajahan Belanda. Lebih dari sekadar perjuangan bersenjata, autobiografinya mengungkap refleksi mendalam tentang dunia yang sedang melalui transisi antara Jawa pada era dagang Kompeni Belanda (VOC) menuju kolonisasi sepenuhnya Hindia Belanda, mengajak kita untuk merenungkan kembali identitas, sejarah, dan masa depan Indonesia yang sesungguhnya.

Kapal perang/korvet Belanda bertiang tiga Pollux mengangkut Pangeran Diponegoro ke pengasingan di Manado pada bulan Mei-Juni 1830. Kurang dari setahun kemudian, di balik tembok Benteng Nieuw Amsterdam di ibu kota Sulawesi Utara, sang pangeran mulai menggubah mahakarya sastranya, Babad Diponegoro.

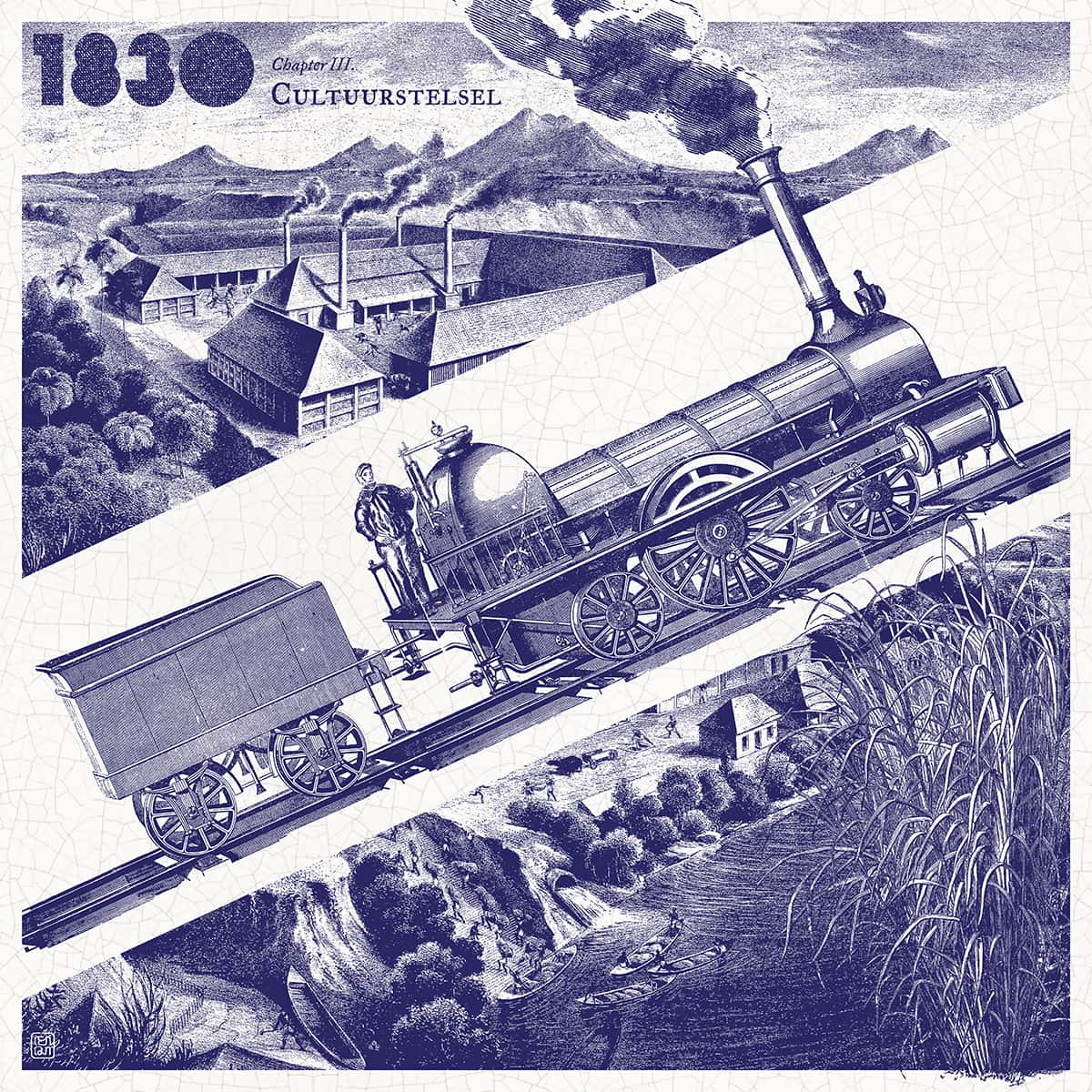

Pabrik gula di tepi Kali Cisadane, Serpong, dan pembangunan jalur kereta api ini adalah sebagian dari banyak perubahan radikal yang membentuk kembali lanskap dan budaya Jawa pada masa Sistem Tanam Paksa (1830–70) yang digagas oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch.

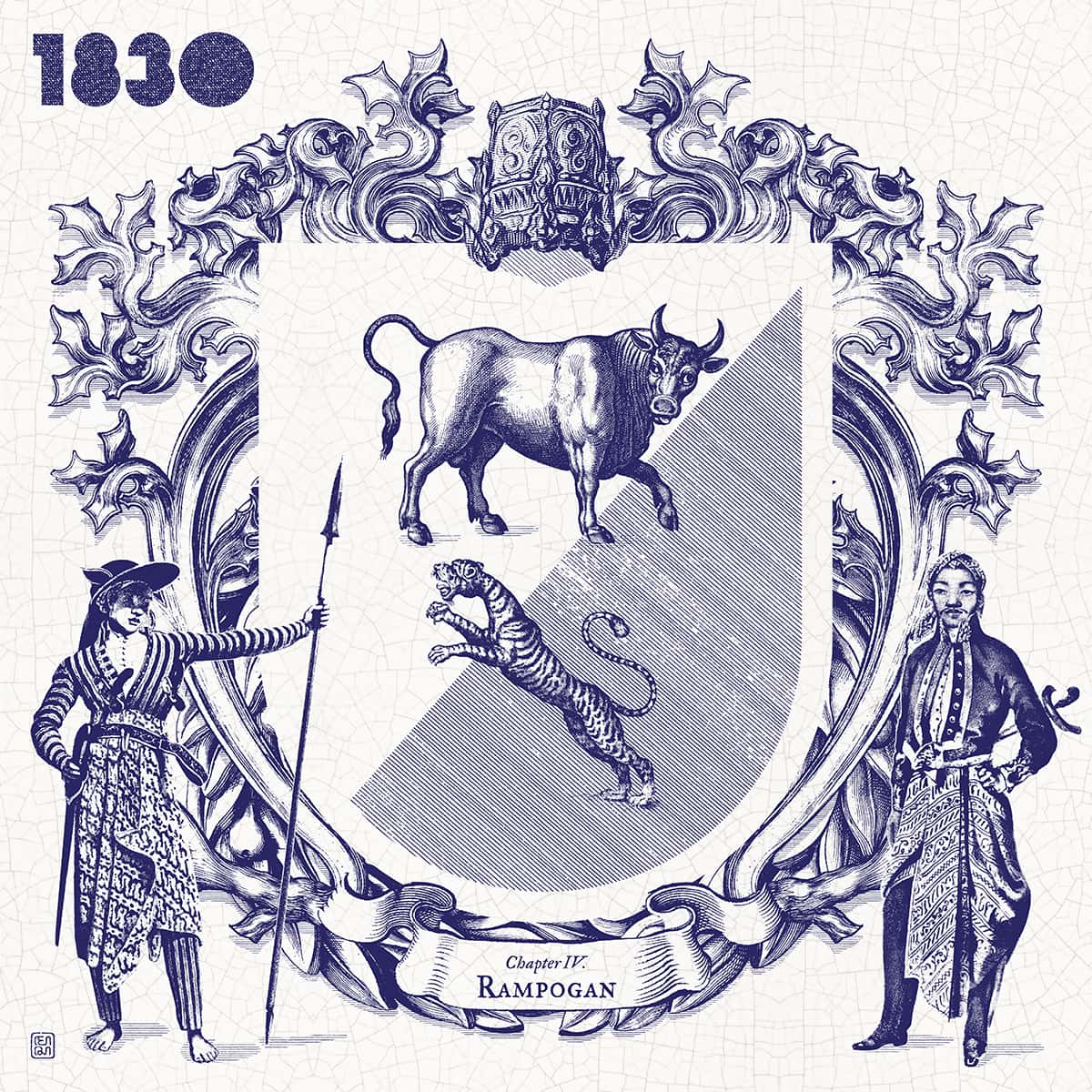

Lambang heraldik ini menggambarkan rampogan, sebuah pertarungan ritual antara banteng dan harimau yang dahulu dipentaskan di keraton Surakarta dan Yogyakarta. Melambangkan ketangguhan dan kekuatan spiritual, praktik ini berakhir pada tahun 1862 dan kemudian dilarang oleh Belanda pada tahun 1905.

Ratu Ageng (sekitar 1732–1803), permaisuri Sultan pertama Yogyakarta sekaligus pengasuh Pangeran Diponegoro, menjadi panglima pertama prajurit èstri (pengawal perempuan). Warisannya bertahan, karena banyak perempuan bangsawan kemudian ikut berjuang bersama Diponegoro dalam Perang Jawa melawan penjajahan Belanda.