Bab III.

Cultuurstelsel

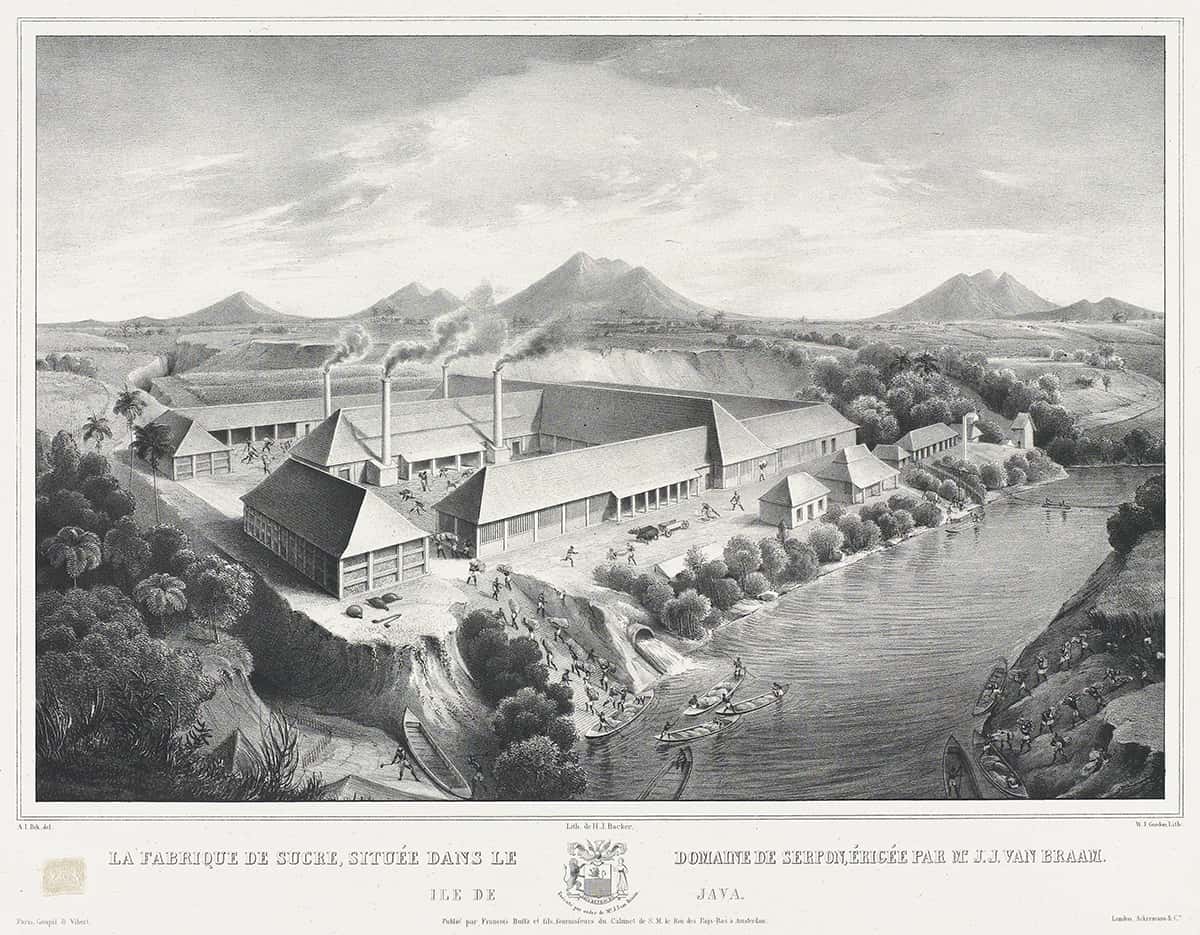

Pabrik gula di tepi Kali Cisadane, Serpong, dan pembangunan jalur kereta api ini adalah sebagian dari banyak perubahan radikal yang membentuk kembali lanskap dan budaya Jawa pada masa Sistem Tanam Paksa (1830–70) yang digagas oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch.

![Pabrik gula di tepi Kali Cisadane, Serpong.]()

Pengalaman pertamaku mencicipi kopi bukanlah kopi tubruk Jawa, melainkan espresso Italia—ironisnya diseduh dengan biji kopi dari Jawa. Bertahun-tahun kemudian, saat bekerja sebagai konsultan untuk berbagai merek konsumen, aku menemukan bahwa hampir sepertiga kargo internasional yang masuk ke Eropa dan Amerika berasal dari Indonesia. Produk bertanda Made in Indonesia ada di mana-mana, meski demikian, pengakuan terhadap bangsa kita tetap minim. Ketimpangan ini mencerminkan sebuah ketidakadilan sistemik yang berakar pada Cultuurstelsel tahun 1830, ketika komoditas kita dilucuti dari asal-usul budayanya dan kemudian dipasarkan ulang sebagai barang kolonial.

—Melissa Sunjaya

Cultuurstelsel adalah titik nadir kolonialisme Belanda di Jawa. Antara tahun 1830 hingga 1870, sistem ini menghasilkan 832 juta gulden—setara sekitar 11 triliun dolar AS dalam nilai hari ini—sementara rakyat pulau Jawa justru jatuh miskin. Kelaparan dan wabah penyakit melanda Jawa seiring melimpahnya kas Belanda; pada satu masa, sistem ini bahkan menyumbang lebih dari sepertiga pendapatan negara Belanda. Suara-suara kontemporer menyingkap ketidakadilan ini: Raden Saleh menyesalkan bahwa kaum terpelajar hanya membicarakan “kopi dan gula,” sementara Max Havelaar (1860) karya Multatuli meledak dengan kemarahan, mempermalukan publik Belanda yang terlena dalam kenyamanan.

—Peter CareyKopi, Gula, dan Kebenaran Pahit

Pada pertengahan abad ke-19 di Eropa, gula, kopi, teh, kayu manis, dan nila merupakan barang mewah yang sangat diminati. Produk-produk ini, diekspor dari Jawa oleh NHM (Nederlandsche Handel-Maatschappij), kemudian menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan konsumen Barat. Mereka tidak lagi dianggap barang “eksotis” yang langka, melainkan sudah menjadi bagian dari rumah tangga borjuis—disajikan di salon, ditenun ke dalam kain pelapis, dilukiskan pada porselen, dan hadir dalam ritual sehari-hari. Tren ini juga dikenal dengan istilah chinoiserie yang melahirkan industri Delft blue.

Di balik kehalusan keramik Delft blue atau kepopuleran global dari a cup of Java tersembunyi sebuah sistem kerja paksa. Para petani di Jawa dipaksa menanam tanaman ekspor dengan harga yang ditetapkan, yang menjamin keuntungan besar bagi penjajah Belanda tetapi menjerumuskan produsen lokal ke dalam kemiskinan. Antara tahun 1830 hingga 1870, sistem ini—Cultuurstelsel—menguras kekayaan dari Jawa dan mengalihkannya untuk membiayai transformasi industri di Belanda serta negara-negara Eropa lainnya.

Mengapa Sistem Tanam Paksa Diterapkan?

Perang Jawa (1825–1830) membuat kas kolonial hampir bangkrut. Negara Belanda menghadapi utang sebesar 20 juta gulden, sementara Perusahaan Dagang Belanda (NHM) kesulitan bersaing dengan Inggris dan Amerika. Raja Willem I, yang sekaligus menjadi pemegang saham utama NHM, membutuhkan solusi cepat.

Johannes van den Bosch kemudian mengajukan jawabannya: Cultuurstelsel atau Sistem Tanam Paksa. Diperkenalkan pada tahun 1830, sistem ini mewajibkan petani Jawa menyerahkan seperlima sawahnya serta melakukan 66 hari kerja tanpa upah setiap tahun. Dari kewajiban ini dihasilkan gula, kopi, nila, dan berbagai tanaman lain untuk pasar ekspor global. Sistem ini dengan cepat menstabilkan keuangan Belanda. Dalam beberapa tahun saja, utang pun lunas dan kerajaan Belanda meraup surplus besar—keuntungan yang bukan berasal dari tanah Belanda, melainkan dari sawah-sawah Jawa.

Bagaimana Sistem ini Bekerja di Lapangan

Secara teori, peraturan dibuat untuk melindungi petani dengan membatasi penggunaan lahan dan menjamin kompensasi. Dalam praktiknya, yang terjadi justru sebaliknya: korupsi dan paksaan merajalela. Petani kerap kehilangan lebih dari seperlima sawah yang seharusnya ditetapkan, sementara keterlambatan panen atau gagal panen berujung pada hukuman dan tuntutan kerja tambahan.

Contoh mencolok terjadi pada pertengahan abad ke-19 di Demak dan Rembang, ketika penanaman tebu dan nila menyisakan lahan yang tidak cukup untuk padi. Kelaparan pun melanda, dan banyak penduduk desa meninggal karena busung lapar. Di Tegal, para pekerja dipaksa mengangkut tebu dengan tangan kosong menempuh jarak yang jauh ke pabrik akibat minimnya infrastruktur, seperti jalan dan rel kereta api. Ketika konsumen Eropa menikmati gula murah, para petani Jawa menebusnya dengan darah dan penderitaan.

Di luar Jawa, pola serupa juga berulang. Petani nila di Bengal, India, dan Afrika Barat mengalami paksaan dan kehancuran di bawah skema kolonial yang mirip. Hasil panen mereka memasok industri tekstil, kertas dinding, dan porselen Eropa, sementara para petani tetap terjebak dalam lingkaran utang dan kemiskinan. Penderitaan petani Jawa hanyalah satu mata rantai dalam jaringan eksploitasi global yang memperkaya industri Eropa dengan mengorbankan rakyat di tanah jajahan.

Sistem ini juga memperlebar jurang sosial. Para priyayi, atau elit Jawa, menjadi perantara kekuasaan kolonial. Dari yang semula pemimpin tradisional, mereka berubah menjadi birokrat dengan hak istimewa yang bergantung pada kesetiaan mereka. Sementara itu, petani yang bekerja keras berubah menjadi buruh paksa, kehilangan kemandirian ekonomi sekaligus otonomi budaya.

Keuntungan bagi Penjajah Belanda

Keuntungan finansial yang diperoleh sungguh luar biasa. Antara tahun 1831 hingga 1877, kas Belanda menerima 832 juta gulden (setara lebih dari 100 miliar dolar AS dalam nilai sekarang). Pada masa puncaknya, laba dari Cultuurstelsel menyumbang lebih dari sepertiga pendapatan negara.

Pendapatan ini mendorong industrialisasi di Belanda—membiayai pembangunan kanal, rel kereta api, dan infrastruktur modern—sementara hanya sedikit yang dikembalikan ke Jawa. Penjajah Belanda memastikan arus kekayaan hanya mengalir satu arah: ke luar. Bahkan sistem mata uang yang diberlakukan di Hindia Belanda merugikan produsen lokal, karena koin tembaga yang dicetak di Eropa beredar dengan nilai tukar lebih rendah dibandingkan perak di Jawa.

Bagi para penjajah, sistem ini adalah sebuah kemenangan. Bagi Jawa, sistem ini berarti kemiskinan dan ketergantungan.

Dampak Sosial dan Budaya yang Berkepanjangan

Cultuurstelsel tidak hanya mengeksploitasi tenaga kerja; sistem ini juga membentuk ulang budaya dan cara berkomunikasi. Di bawah pengawasan dan sensor kolonial, kritik terbuka bisa berujung pada kematian, pemenjaraan, atau pengasingan. Seiring waktu, masyarakat Jawa pun mengembangkan cara berbicara yang hati-hati dan penuh kiasan. Keberanian lantang tokoh seperti Pangeran Diponegoro bergeser menjadi pesan-pesan tersamar, metafora, dan sindiran.

Gaya komunikasi yang penuh kehati-hatian ini akhirnya mengakar kuat. Untuk menghindari hukuman atau kehilangan status, kritik sering disamarkan melalui bahasa berlapis, peribahasa (pantun), atau isyarat simbolis. Hingga kini, jejak warisan itu masih tampak dalam keraguan untuk berbicara langsung mengenai isu-isu kontroversial, mencerminkan bagaimana struktur kolonial terus membentuk interaksi sehari-hari dan norma budaya.

Dampak ekologisnya pun sama parahnya. Hutan-hutan ditebangi demi perkebunan, jalur kereta api, dan pabrik, mengubah lanskap Jawa menjadi kawasan produksi ekspor agribisnis. Menjelang akhir masa kolonial, tekanan populasi, kerusakan lingkungan, dan eksploitasi pertanian yang berlebihan meninggalkan luka mendalam, baik pada tanah maupun pada kehidupan masyarakat.

Dari Sistem Tanam Paksa ke Prinsip Kapitalisme

Memahami Cultuurstelsel bukan hanya membuka catatan sejarah kolonial, tetapi juga menyoroti bagaimana kapitalisme global hingga kini masih mencerminkan dinamika yang sama. Ketidaksetaraan struktural—di mana para produsen di Selatan Global menerima paling sedikit sementara merek-merek besar meraup keuntungan—tetap terasa sangat aktual.

Sebagai contoh, banyak pengrajin dan produsen kecil di Indonesia saat ini masih bekerja di bawah sistem konsinyasi di pusat perbelanjaan, di mana pembayaran sering tertunda berbulan-bulan dan margin keuntungan lebih banyak menguntungkan pihak pengecer. Pola ini menggemakan praktik kolonial berupa penundaan pembayaran dan penilaian harga yang rendah, yang pada akhirnya mengikat produsen lokal dalam siklus ketidakpastian dan kemiskinan.

Hal serupa juga terlihat dalam rantai komoditas global yang masih menerapkan harga tetap untuk bahan mentah—baik biji kopi, minyak sawit, maupun kakao—menyisakan petani dalam kerentanan, sementara keuntungan menumpuk di tahap pengolahan dan pencitraan merek, biasanya di luar negeri. Logika yang dibangun sejak masa kolonial ini masih menjadi dasar struktur perdagangan neoliberal: kekayaan terpusat, risiko dilokalisasi, dan mereka yang bekerja paling keras sering kali justru menjadi pihak yang paling sedikit merasakan manfaat.

Kesimpulan: Belajar dari Masa Lalu untuk Membentuk Masa Depan

Dengan menelaah Cultuurstelsel, kita dapat melihat keterhubungan antara eksploitasi kolonial abad ke-19 dan ketidakadilan dalam perdagangan global hari ini. Pelajarannya begitu menyadarkan: kekayaan bisa dibangun di atas pemiskinan sistematis, dan kenikmatan konsumen sering kali menutupi penderitaan yang tak terlihat.

Pemahaman ini sekaligus membuka peluang. Jika kebijakan kolonial menciptakan ekonomi yang mengekstraksi, maka masyarakat masa kini bisa membayangkan alternatif yang lebih etis. Dengan menghargai produsen lokal, menjamin pembayaran yang adil, dan merawat praktik berkelanjutan, model ekonomi baru dapat dirancang untuk mendesentralisasi peluang melampaui Jawa serta memberikan martabat kepada mereka yang bekerja dengan tangan dan imajinasi kreatif.

Sejarah Cultuurstelsel bukan hanya sebuah bab masa lalu, melainkan cermin bagi masa kini. Mengakui warisan ini membuka kemungkinan hadirnya masa depan yang berbeda—bukan mengulang ketidakadilan masa lampau, melainkan belajar darinya untuk tumbuh dan melampauinya.