Bab VI.

Merefleksikan “Max Havelaar”

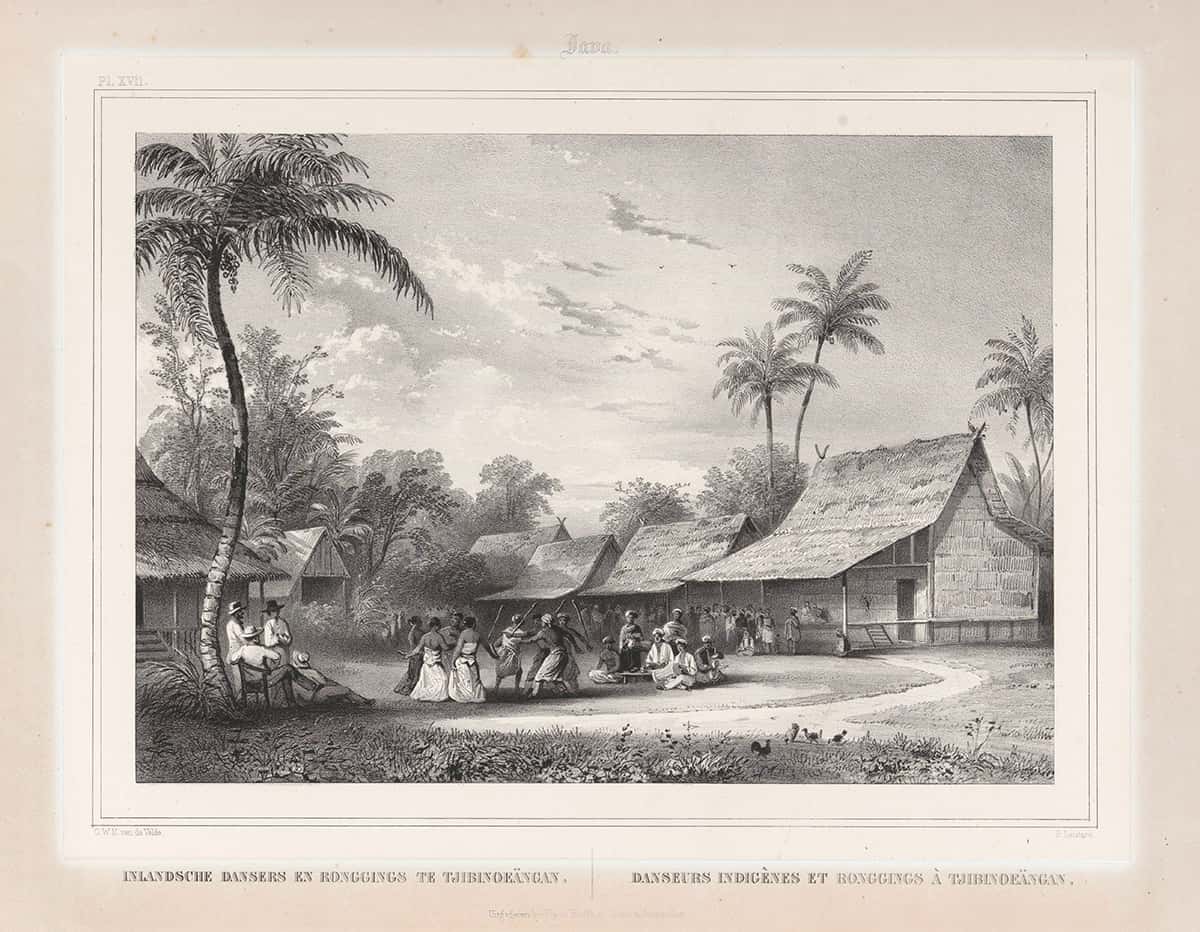

Multatuli (Eduard Douwes Dekker, 1820–1887), seorang pejabat kolonial Belanda yang beralih menjadi penulis, menerbitkan Max Havelaar (1860) untuk membongkar korupsi sistemik dalam administrasi kolonial serta penderitaan rakyat Jawa di bawah Sistem Tanam Paksa pada puncak kekuasaan kolonial Belanda.

![Multatuli (Eduard Douwes Dekker, 1820–1887), seorang pejabat kolonial Belanda yang beralih menjadi penulis dan menerbitkan Max Havelaar (1860).]()

Di dunia di mana teknologi dan media sosial memungkinkan siapa pun untuk menyiarkan dan mendistorsi realita, bercerita dengan integritas menjadi sebuah prioritas mendesak. Menghubungkan narasi pribadi dengan warisan budaya bukan hanya tindakan pelestarian, tetapi juga jalan menuju regenerasi bagi identitas yang terancam punah. Melalui format ego document, Babad Diponegoro dan Max Havelaar menunjukkan bagaimana pengalaman hidup dapat membentuk kesadaran kolektif. Dengan merangkul model-model semacam ini, kita dapat mengembangkan penceritaan yang menjaga martabat dan membuka masa depan yang adil bagi generasi mendatang.

—Melissa SunjayaKisah-kisah Max Havelaar dan Babad Diponegoro mengingatkan kita bahwa bercerita dapat menyingkap baik penindasan maupun ketangguhan. Namun Jawa abad ke-19 ditandai oleh involusi budaya—sebuah perubahan internal yang menutupi warisan Polinesia yang dahulu kaya, di mana perempuan menempati posisi terhormat. Kolonialisme dan konservatisme kaku mengubur tradisi-tradisi plural ini, mempersempit imajinasi dan meminggirkan suara-suara. Untuk merebutnya kembali, kita harus memperlakukan ego document bukan sebagai peninggalan mati, melainkan sebagai penuntun hidup yang menawarkan cara untuk membayangkan kembali identitas, kesetaraan, dan regenerasi budaya di dunia kita yang saat ini terfragmentasi.

—Peter CareyPada tahun 1860, Eduard Douwes Dekker—dengan nama pena Multatuli—menerbitkan Max Havelaar. Meskipun disajikan sebagai novel, karya ini berfungsi sebagai memoar fiksi yang menawarkan sudut pandang seorang pejabat kolonial Belanda atas korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di jantung pemerintahan Hindia Belanda. Bentuk hibridanya, yang berada di antara sastra dan kesaksian politik, memungkinkan karya ini dibaca sejajar dengan kronik Jawa seperti Babad Diponegoro. Jika narasi Multatuli membongkar imperium dari dalam, maka catatan Diponegoro mewujudkan suara pikiran yang telah terdekolonisasi, berbicara dari perspektif Jawa sekaligus universal. Bersama-sama, kedua teks ini menyoroti kerumitan perspektif dalam memahami sejarah Indonesia dan membuka ruang untuk merenungkan bagaimana kisah-kisah dapat mempengaruhi sejarah, kebijakan, dan identitas.

Ego Documents dan Kesadaran Sejarah

Max Havelaar, yang ditulis dalam format ego document fiksi, menunjukkan betapa kuatnya narasi subjektif. Multatuli menulis dengan penuh desakan dan emosi, menempatkan dirinya sebagai saksi ketidakadilan, bukan sekadar pencatat peristiwa. Sementara itu, Babad Diponegoro—disusun saat sang pangeran dalam pengasingan—memuat visi seorang pemimpin tentang perlawanan, peradaban Jawa pra-kolonial, dan spiritualitas. Jika Multatuli melontarkan kritik atas eksploitasi kolonial, Diponegoro justru menegaskan cara berpikir yang plural, mencari keadilan melampaui batas etnis dan wilayah. Membaca kedua karya ini secara berdampingan akan menunjukkan ketegangan antara kritik kolonial dari atas dan perlawanan pribumi dari bawah, sekaligus menekankan bagaimana peran pribadi dapat membentuk ingatan kolektif.

Pluralisme dan Desentralisasi

Sebagai pemimpin, Pangeran Diponegoro mewujudkan pandangan plural yang berakar pada spiritualitas mendalam dan kepedulian terhadap masyarakat yang adil. Perspektif ini sangat relevan bagi diaspora Indonesia masa kini. Terlalu sering, narasi kebangsaan terjebak dalam kecenderungan Jawa-sentris dan nasionalisme sempit, cerminan dari warisan kolonial di mana pembangunan pasca-kemerdekaan terkonsentrasi di Jawa. Pemikiran yang di dekolonisasi menuntut upaya sadar untuk mendesentralisasi bukan hanya kekuasaan, tetapi juga distribusi ekonomi dan kesempatan di seluruh nusantara. Untuk menceritakan kisah Indonesia secara jujur, kita harus merangkul berbagai perspektif—Papua, Batak, Bugis, Minangkabau, Bali, dan lainnya—dengan memastikan tidak ada satu pun wilayah yang tersisih di pinggiran. Kepekaan plural ini memperkuat identitas kolektif kita sekaligus memberi kerangka bagi komunitas diaspora untuk memahami tanggung jawab mereka dalam mewakili Indonesia yang melampaui Jawa semata.

Politik Etis dan Tindakan Reformasi

Penerbitan Max Havelaar memicu perdebatan besar di Belanda. Kritik tajamnya terhadap pelanggaran kolonial mengguncang rasa puas diri dan menekan para pembuat kebijakan untuk meninjau kembali tanggung jawab mereka terhadap rakyat jajahan. Perdebatan ini berpuncak pada awal abad ke-20 dengan lahirnya “Politik Etis” (1901–1921) yang, meskipun terbatas, menandai pengakuan resmi atas kewajiban moral terhadap kesejahteraan Hindia Belanda. Di bawah kerangka ini, diluncurkan program-program pendidikan, infrastruktur, dan perbaikan pertanian. Bagi penduduk pribumi, akses pada pendidikan terbukti sangat transformatif. Meski tidak merata dan bernuansa paternalistik, reformasi ini menanam benih pemberdayaan yang kemudian menyuburkan gerakan anti-kolonial dan perjuangan kemerdekaan. Dengan demikian, Politik Etis menjadi bukti bagaimana kesaksian pribadi dalam karya sastra dapat bertransformasi menjadi perubahan kelembagaan.

Kuasa atas Cerita

Sejak masa kolonial, sebagian besar sejarah Indonesia telah diteliti, ditulis, dan dilestarikan oleh para sarjana asing. Banyak koleksi penting tersimpan di lembaga-lembaga luar negeri, yang bergantung pada kurator asing untuk membuatnya dapat diakses oleh dunia akademik Indonesia. Pada Maret 2019, ketika salinan digital naskah Jawa di British Library diserahkan kepada Sultan Yogyakarta saat ini, Hamengku Buwono X, tampak jelas bahwa lebih dari 200 naskah Jawa berada dalam koleksi perpustakaan tersebut, setidaknya 75 di antaranya berasal dari Yogyakarta (setidaknya separuh dari mereka dijarah dari kepustakaan keraton pada bulan Juni 1812). Meskipun kerja penelitian dan kuratorial oleh para ahli asing tetap tak ternilai, hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang kepengarangan dan otoritas: Siapa yang berhak mengkurasi dan menceritakan kisah kita, dan dari sudut pandang siapa? Untuk merebut kembali kuasa narasi, orang Indonesia—baik di tanah air maupun di diaspora—harus berkomitmen untuk bercerita dengan kebenaran dan martabat. Hal ini menuntut penolakan terhadap penyederhanaan berlebihan, penghormatan pada detail, serta pengakuan atas sejarah-sejarah traumatis. Lebih jauh, etika yang sama juga harus membentuk ekonomi kreatif. Bercerita, baik melalui sastra, kriya, maupun desain, seharusnya merawat, bukan mengeksploitasi. Ia harus menghormati tangan yang berkarya, pikiran yang berimajinasi, dan sejarah yang membentuk kita. Ekonomi kreatif yang di dekolonisasi menuntut ekosistem kepedulian, bukan sistem ekstraksi.

Diaspora dan Masa Depan

Bagi orang Indonesia yang hidup di luar negeri, tantangannya bersifat ganda: tetap terhubung dengan warisan leluhur sekaligus merumuskan identitas kontemporer. Para diaspora harus menenun aturan dan narasi untuk mereka sendiri, dengan bersandar pada tradisi yang plural, bukan pada pusat tunggal. Namun tanpa pengetahuan sejarah, merencanakan masa depan menjadi hampir mustahil. Pelajaran dari Max Havelaar dan Babad Diponegoro mengingatkan kita bahwa bercerita bukan sekadar catatan masa lalu—tetapi fondasi untuk bertindak dalam memperbaiki masa kini. Dengan meninjau kembali kritik kolonial dan perlawanan pribumi, diaspora Indonesia dapat merajut narasi yang jujur, inklusif, dan berpandangan ke depan.

Kesimpulan: Max Havelaar, mendongeng untuk merajut harkat

Max Havelaar menggambarkan bagaimana sastra, yang dibingkai sebagai dokumen ego, dapat mengungkap ketidakadilan sistemis dan memicu reformasi. Sebaliknya, Babad Diponegoro mengungkapkan bagaimana kesadaran yang terdekolonisasi dapat mengartikulasikan visi keadilan yang plural. Bersama-sama, teks-teks ini menyoroti pentingnya perspektif dalam membentuk sejarah dan masa depan. Bagi Indonesia saat ini, khususnya diasporanya, tanggung jawabnya terletak pada desentralisasi narasi, reklamasi ke penulisan, dan memastikan bahwa ekonomi kreatif menumbuhkan martabat, bukan eksploitasi. Untuk merencanakan masa depan yang bermakna, pertama-tama kita harus memahami dan menceritakan kembali sejarah kita—tidak hanya yang ditulis oleh orang luar, tetapi juga yang kita tulis untuk diri kita sendiri. Hanya dengan demikianlah kita dapat merangkai kisah Indonesia yang menghormati pluralitasnya dan mempersiapkan generasi mendatang untuk pemerintahan.