Bab IV.

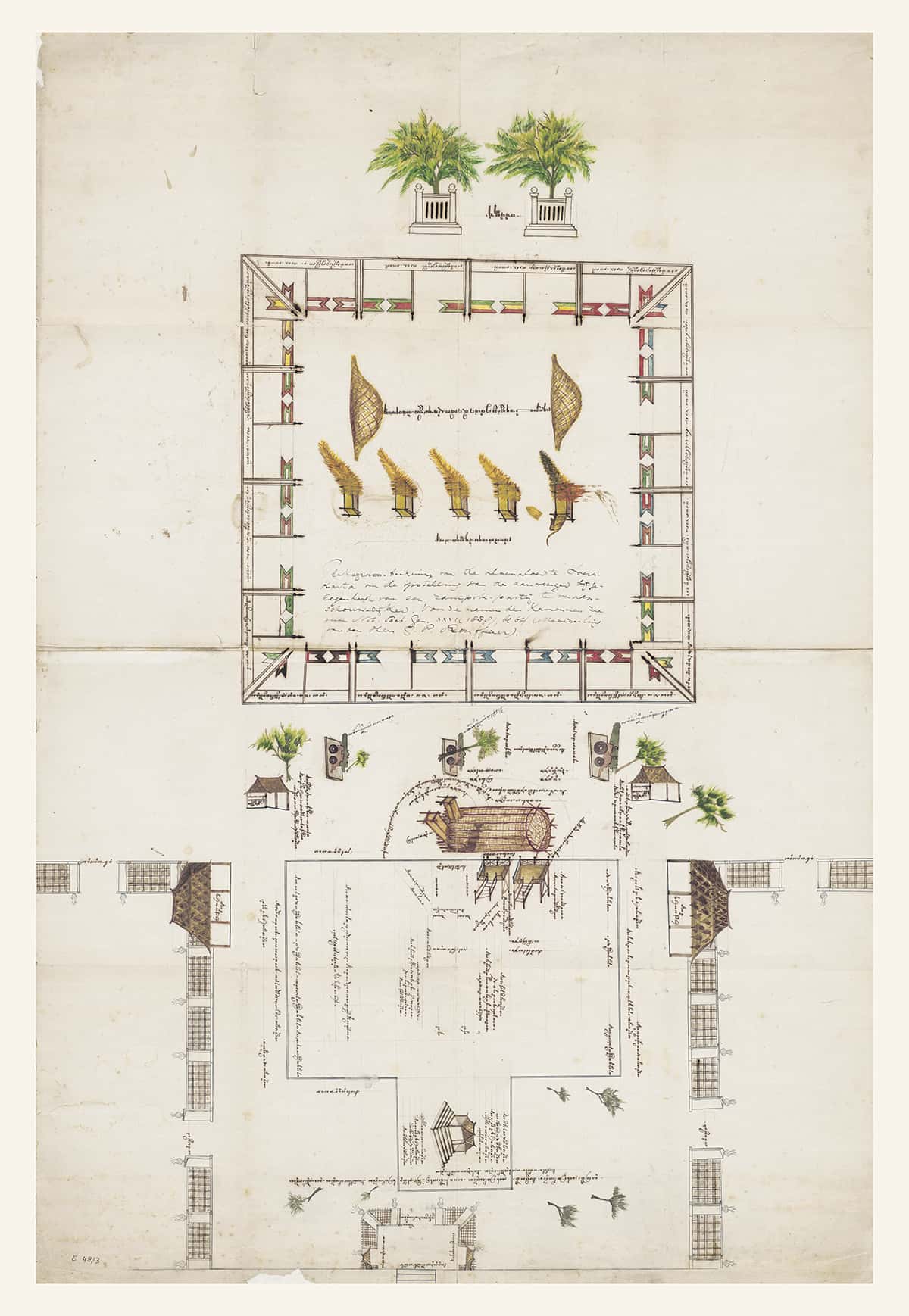

Rampogan Macan

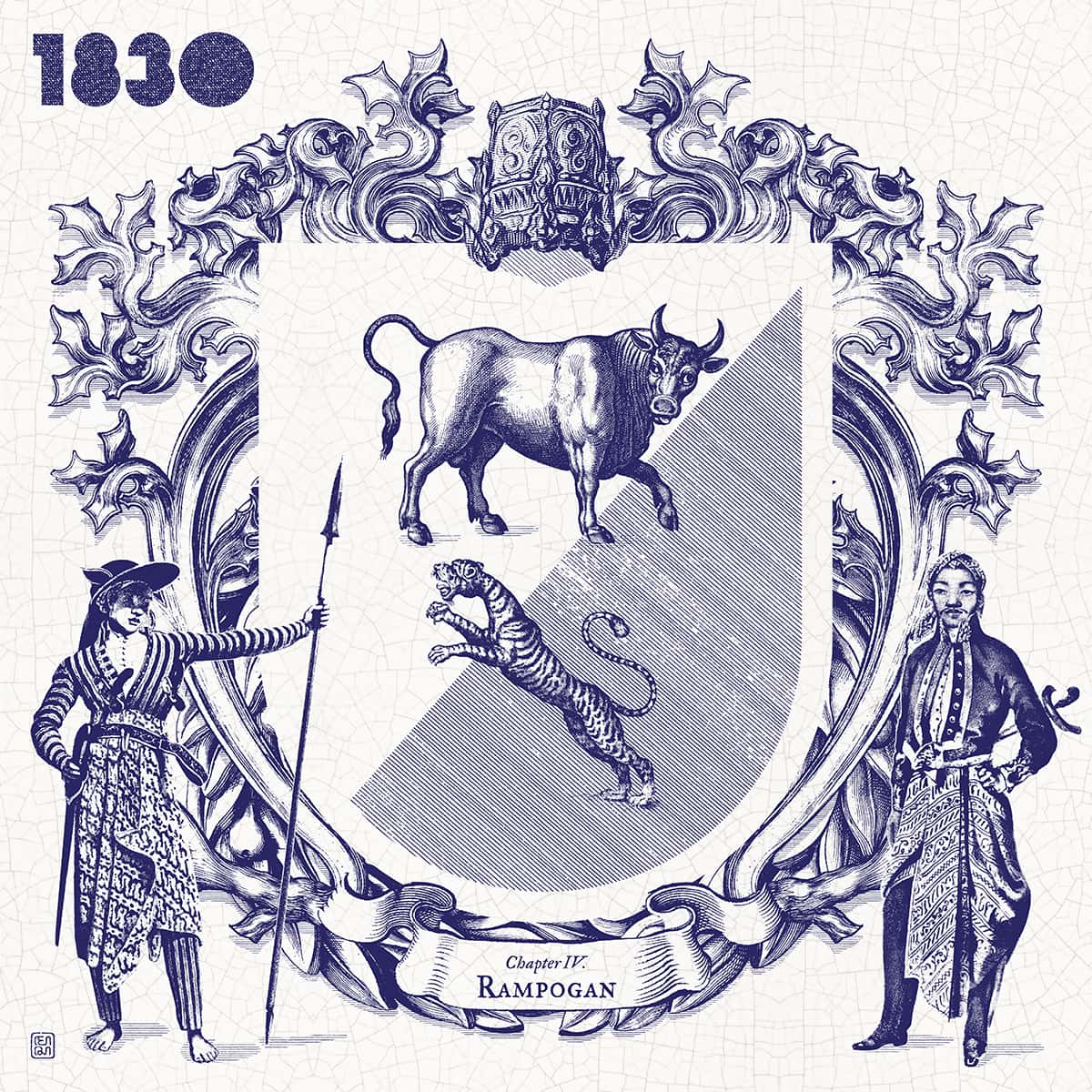

Lambang heraldik ini menggambarkan rampogan, sebuah pertarungan ritual antara banteng dan harimau yang dahulu dipentaskan di keraton Surakarta dan Yogyakarta. Melambangkan ketangguhan dan kekuatan spiritual, praktik ini berakhir pada tahun 1862 dan kemudian dilarang oleh Belanda pada tahun 1905.

Disadari atau tidak, kita semua membawa simbol-simbol yang membentuk jati diri kita. Di Jawa, kain tenun telah lama dimaknai sebagai lebih dari kain biasa, melainkan suatu media yang merekam kisah leluhur dan identitas. Sama seperti lambang kebangsaan, simbol-simbol ini membantu kita mengekspresikan keyakinan, berbagi pandangan, dan terhubung dengan mereka yang melihat dunia dengan cara yang serupa. Simbol-simbol itu mengingatkan kita bahwa identitas bukan hanya sesuatu yang pribadi, tetapi juga bersifat kolektif, memberi kita tujuan sekaligus rasa keterikatan.

—Melissa SunjayaRampogan berdiri sebagai penanda rezim kuno Jawa, yang mencerminkan hubungan mendalam antara elit Jawa dan alam. Pada masa Orde Lama Jawa, satria lelono (para ksatria pengembara) memulai perjalanan spiritual melintasi pedesaan yang sarat dengan keajaiban dan makna. Keintiman dengan alam ini mempertahankan identitas budaya yang telah berusia berabad-abad. Namun, pemerintahan kolonial membawa pemetaan, survei, dan eksploitasi kapitalis. Apa yang disebut Max Weber sebagai "kekecewaan dunia" menggantikan rasa (perasaan intuitif) dan intuisi, mengubah pengalaman hidup dan menjadikan praktik-praktik seperti rampogan sebagai sejarah.

—Peter Carey

Tanda, Simbol, dan Identitas

Sejak kemerdekaan diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, orang Indonesia terus bertanya: bagaimana seharusnya suatu bangsa mengekspresikan identitasnya secara visual? Simbol tetap menjadi inti dari pertanyaan ini. Nama, lambang, busana, tato, bahkan merek konsumsi sekalipun adalah cara bagi seseorang untuk menyelaraskan diri dengan komunitas dan keyakinan tertentu. Simbol-simbol semacam ini dapat menegaskan rasa keterikatan, tetapi sekaligus menyingkap bagaimana kekuasaan diwujudkan melalui tradisi, pakaian, dan budaya visual.

Dalam konteks Indonesia, banyak penanda budaya tersebut terganggu atau dibentuk ulang di bawah kekuasaan kolonial. Jika tradisi pra-kolonial mencerminkan kedekatan erat dengan alam dan dunia spiritual, otoritas kolonial justru mengubah budaya visual pribumi menjadi sekadar bentuk dekoratif atau simbolik, dengan melucuti makna filosofis yang terkandung di dalamnya.

Rampogan: Ritual Kekuasaan dan Alam

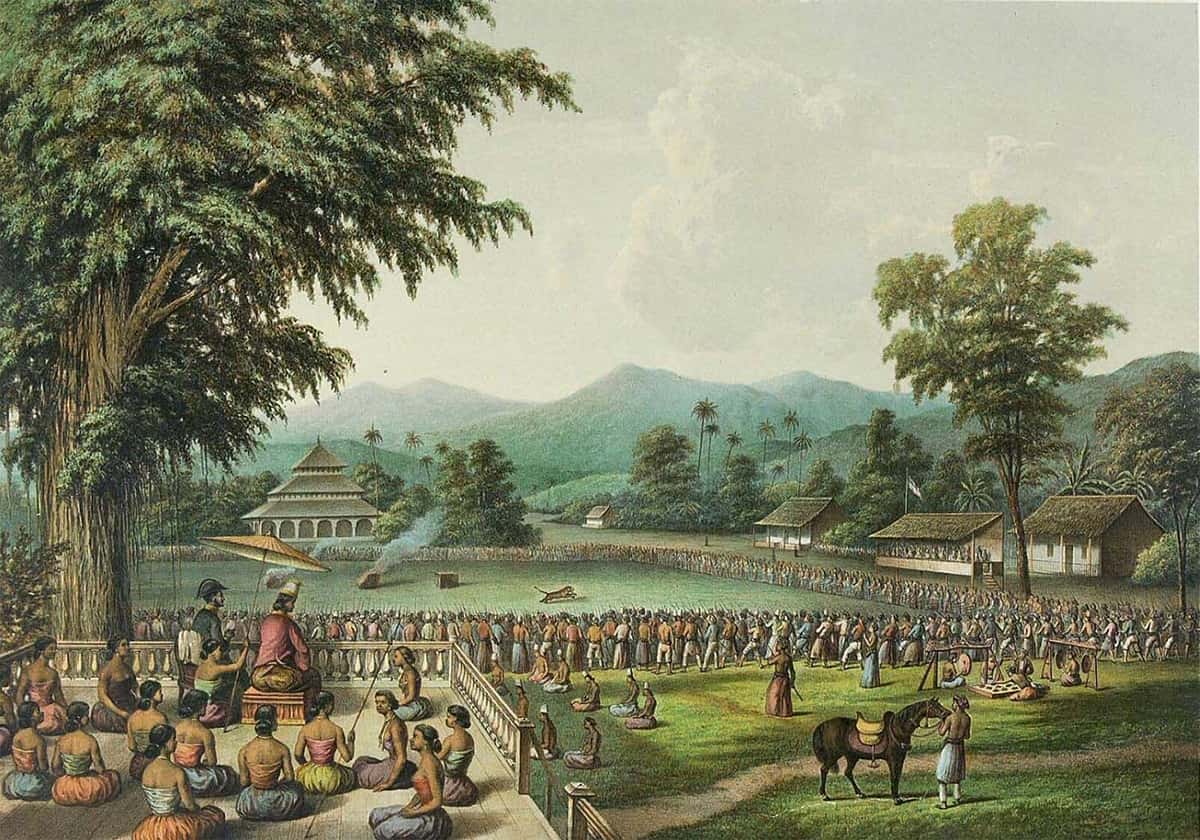

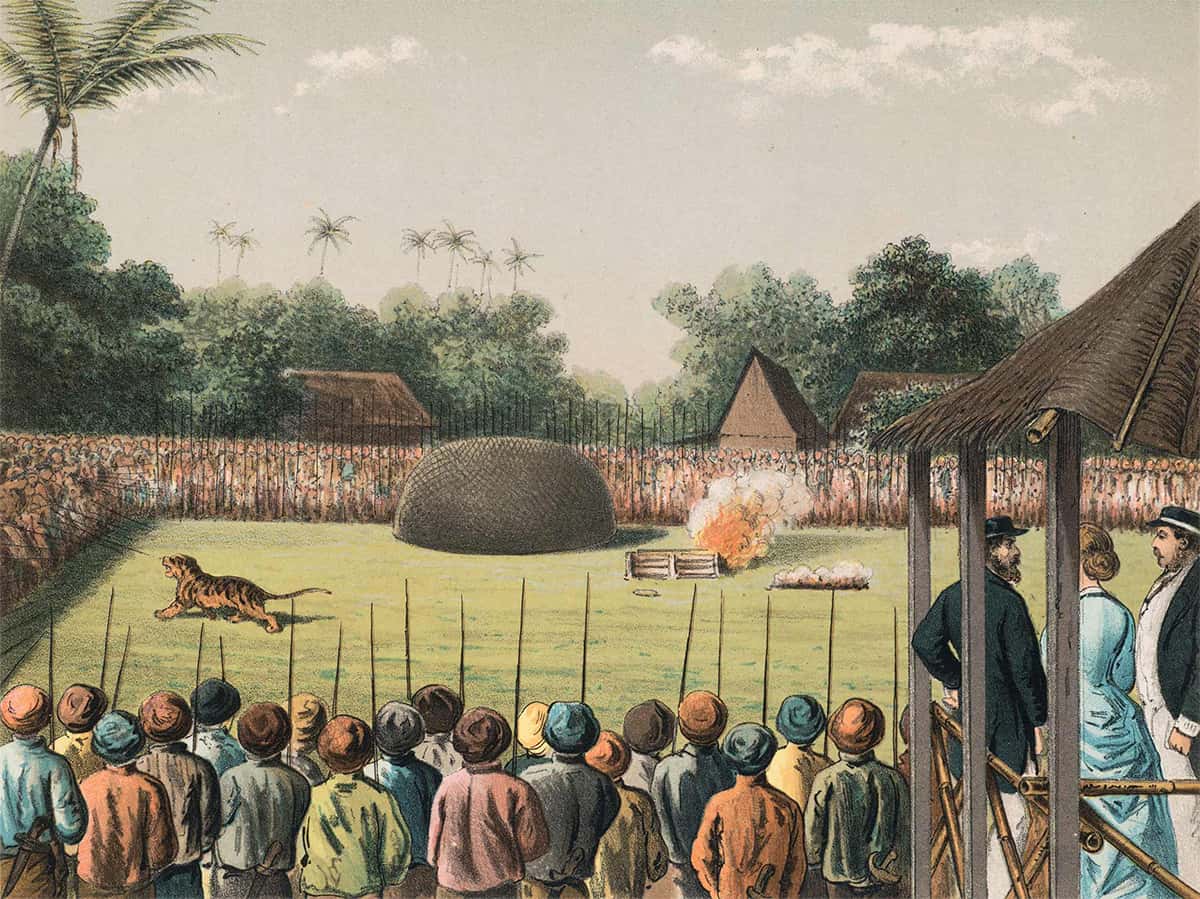

Nasib rampogan memperlihatkan bagaimana identitas budaya perlahan memudar. Lebih dari sekadar tontonan eksotis bagi orang Eropa yang berkunjung, ia adalah sebuah ritual yang sarat dinamika kekuasaan. Banteng dan harimau melambangkan sebuah drama kosmis: kesabaran dan ketangguhan mengalahkan kelicikan dan keganasan. Ratusan prajurit Jawa berdiri melingkar dengan tombak di tangan, menghadirkan koreografi keberanian, kedisiplinan, dan kekuatan spiritual. Pada intinya, ritual ini menegaskan bahwa para penguasa Jawa dan rakyatnya hidup dalam keterhubungan yang mendalam dengan alam, baik secara jasmani maupun rohani.

Ritual-ritual semacam ini menegaskan bahwa budaya Jawa bukanlah penurut, tenang, atau pasif, seperti yang kemudian digambarkan oleh narasi kolonial. Budaya kuno ini justru berani, penuh pesona, dan tangguh. Namun dengan larangan kolonial dan perubahan nilai, rampogan pun menghilang, menyisakan hanya serpihan simbolisme, sementara filsafat yang mendasarinya memudar dari ingatan kolektif. Yang tersisa hari ini hanyalah gema—pengingat akan suatu pandangan dunia di mana alam, ritual, dan identitas tak terpisahkan.

Dari Sakral ke Sekuler

Rezim kolonial tidak hanya melarang praktik-praktik seperti rampogan, tetapi juga memperkenalkan cara baru dalam memandang dan menata dunia. Hutan-hutan yang dahulu dianggap sakral dipetakan, diukur, dan dijadikan objek eksploitasi ekonomi. Lanskap yang sebelumnya penuh pesona dan sarat kekuatan leluhur berubah menjadi komoditas yang dirasionalisasi. Bersamaan dengan transformasi ini, ritual-ritual yang dahulu mewujudkan filsafat hidup direduksi menjadi sekadar pertunjukan dekoratif.

Sosiolog Jerman Max Weber menyebut proses ini sebagai “disenchantment”. Di Jawa, perubahan itu berlangsung dengan kecepatan mengejutkan: sebuah lanskap spiritual yang dibangun atas intuisi dan rasa digantikan oleh pandangan kalkulatif kapitalisme kolonial dalam hitungan dua dekade lebih (1808-1830). Cara-cara pra-kolonial dalam memahami dunia—rasa (perasaan intuitif), disiplin yang diritualkan, ketangguhan spiritual—perlahan dilemahkan oleh model rasionalisasi yang diimpor. Yang hilang bukan hanya ritual, melainkan juga keseluruhan pandangan hidup.

Budaya Visual Kolonial dan Warisannya

Rampogan juga menyoroti bagaimana budaya visual itu sendiri dibentuk ulang di bawah kekuasaan kolonial. Lambang-lambang heraldik—yang berasal dari monarki Eropa—masuk ke lingkungan keraton Jawa melalui aliansi dengan Belanda. Lambang Keraton Yogyakarta, misalnya, mencerminkan adopsi tersebut, dengan gema dari lambang kerajaan Belanda. Seiring waktu, simbol-simbol seperti ini menggantikan kosmologi pribumi seperti Surya Majapahit, mereduksi sistem visual leluhur menjadi sekadar ornamen.

Banyak tradisi Jawa dan penanda visual yang akrab kita kenal hari ini sejatinya merupakan produk dari perjumpaan kolonial. Mereka mewujudkan budaya hibrida di mana filsafat pra-kolonial dibungkam atau ditafsirkan ulang melalui kerangka Eropa. Hal ini memunculkan pertanyaan mendesak bagi masa kini: bagaimana generasi baru dapat mengenali apa yang telah hilang, dan bagaimana aturan budaya baru bisa diciptakan untuk menanggapi absennya tradisi pra-kolonial?

Merebut Kembali Ritual dan Makna

Pelarangan rampogan mencerminkan strategi kolonial yang lebih luas dalam menetralisir ekspresi kekuasaan pribumi. Apa yang dahulu merupakan perwujudan mendalam dari keberanian dan ketangguhan berubah menjadi ingatan terlarang; ritual-ritual yang tersisa dikosongkan dari makna dan direduksi menjadi simbol semata. Namun, di balik citra banteng dan harimau tersimpan sebuah narasi subversif: keteguhan dan kesabaran Jawa yang abadi, serta lenyapnya keganasan kolonial seiring waktu.

Merebut kembali makna-makna ini bukan berarti menghidupkan kembali tontonan yang telah hilang, melainkan menemukan kembali filsafat yang dahulu diwujudkan di dalamnya. Masyarakat pra-kolonial mengartikulasikan kekuasaan, ketangguhan, dan identitas melalui kedekatan dengan alam, ritual keseimbangan, dan kosmologi keterhubungan. Itu semua bukanlah praktik primitif, melainkan sistem pemikiran yang canggih dengan relevansi yang terus hidup—patut dihormati dan dirayakan, bukan dibuang atau dianggap usang.

Kesimpulan: Mendeteksi Kehilangan, Menciptakan Masa Depan

Rampogan mengingatkan kita bahwa kolonialisme tidak hanya memberlakukan kendali politik, tetapi juga membentuk ulang budaya, estetika, dan identitas. Ia menggeser budaya visual dari filsafat hidup menjadi simbol permukaan, menciptakan celah dalam ingatan dan pemahaman. Bagi orang Indonesia hari ini, terutama generasi muda, tantangannya adalah mengembangkan cara-cara baru untuk mendeteksi kehilangan-kehilangan ini—menanyakan di mana filsafat telah digantikan oleh dekorasi, dan di mana ritual telah dikosongkan dari maknanya.

Di Jawa dan pulau-pulau sekitarnya, pengetahuan dan filsafat leluhur sejak lama diwariskan melalui materialitas kain tekstil, busana, dan ritual. Objek-objek ini memuat makna bukan hanya dalam bentuk hiasannya, tetapi juga dalam cara ia diambil, dibuat, dan digunakan. Praktik-praktik semacam itu menjaga sekaligus menyelaraskan hubungan antara manusia dan alam. Dalam pengertian ini, Babad Diponegoro juga menawarkan kerangka autentik bagi sebuah model kehidupan yang berempati.

Dengan memahami teks-teks semacam ini, kita dapat menciptakan aturan budaya baru: aturan yang menghormati keberanian leluhur Jawa, menilai kembali keterhubungan antara manusia dan alam, serta memulihkan martabat tradisi yang dahulu diremehkan sebagai sekadar tontonan. Rampogan, meski telah lama lenyap, terus memantik pertanyaan tentang bagaimana kekuasaan diekspresikan dan budaya dibentuk ulang. Singkatnya, bagaimana kisah-kisah masa lalu dapat menuntun identitas di masa depan.