Bab I.

Simpang Masa

Pangeran Diponegoro adalah tokoh ikonis dalam sejarah modern Indonesia yang mencerminkan semangat perlawanan sekaligus visi melawan penjajahan Belanda. Lebih dari sekadar perjuangan bersenjata, autobiografinya mengungkap refleksi mendalam tentang dunia yang sedang melalui transisi antara Jawa pada era dagang Kompeni Belanda (VOC) menuju kolonisasi sepenuhnya Hindia Belanda, mengajak kita untuk merenungkan kembali identitas, sejarah, dan masa depan Indonesia yang sesungguhnya.

![Pangeran Diponegoro adalah tokoh ikonis dalam sejarah modern Indonesia yang mencerminkan semangat perlawanan sekaligus visi melawan penjajahan Belanda.]()

Siapakah kita hari ini, siapa kita dahulu, dan akan menjadi apa kita nanti? Selama masa pandemi, aku kehilangan orang-orang terkasih dan diliputi rasa takut yang mendalam—takut akan kehancuran, konflik, dan rapuhnya bumi tempat kita berpijak. Pada suatu malam tanpa tidur, kerinduanku untuk bebas dari rasa takut itu membawaku kembali ke Jawa tahun 1830. Sebagai seorang perempuan Jawa berpendidikan Barat dan dibentuk oleh budaya Eropa, aku menyadari bahwa aku belum pernah benar-benar merangkul sepenuhnya jati diri Jawa-ku. Menemukan keteguhan integritas Pangeran Diponegoro membebaskanku. Aku berharap kisahnya juga dapat menuntunmu.

—Melissa Sunjaya

Melalui berbagai peristiwa luar biasa, takdir telah menempatkan saya—seorang non-Jawa—sebagai penulis biografi Pangeran Diponegoro di masa kini. Ia memang bukan manusia sempurna, tetapi integritas dan pengorbanan dirinya masih berbicara langsung kepada kita hingga hari ini. Jika kita mau mendengarkan, sejarah Sang Pangeran dapat mengajarkan banyak hal tentang siapa kita dan siapa kita nantinya. Sebagai penanda zaman bagi dunia modern, ia telah mengubah hidupku dan hidup Melissa. Bersama, kami mempersembahkan 1830 kepada dunia.

—Peter Carey

Siapakah Pangeran Diponegoro?

Lahir di Yogyakarta pada 11 November 1785, Diponegoro adalah putra sulung Sultan Hamengku Buwono III. Meskipun lahir dalam lingkungan istana, takdir menuntunnya menjalani kehidupan penuh disiplin spiritual, integritas politik, dan pengabdian kepada rakyatnya. Kehidupan dan zamannya kemudian menjadi salah satu titik balik paling penting dalam sejarah Jawa dan Indonesia.

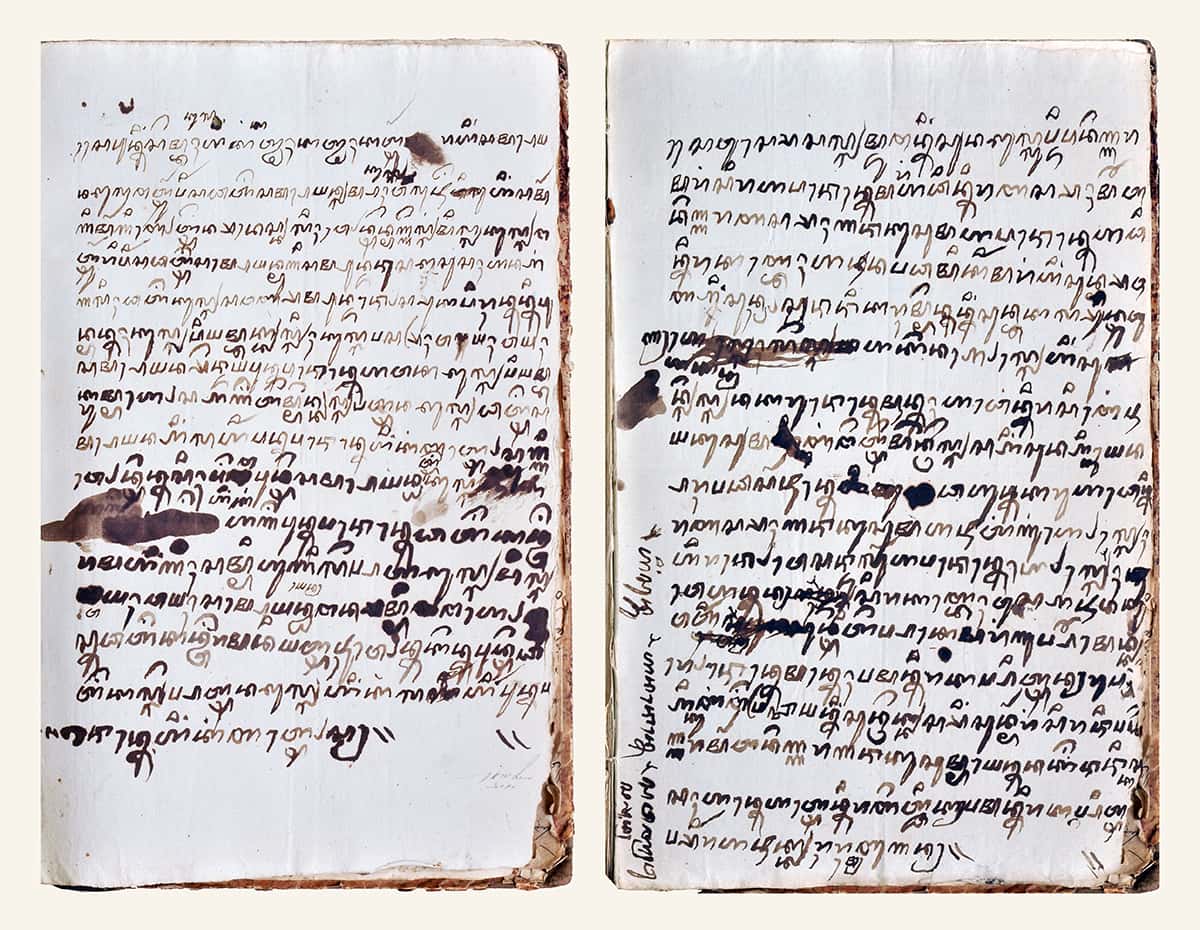

Reputasi Diponegoro tidak hanya bertumpu pada kepemimpinannya dalam Perang Jawa (1825–1830), tetapi juga pada tulisan-tulisannya, terutama Babad Diponegoro, yang sering dianggap sebagai autobiografi modern dari Indonesia yang pertama. Dalam teks ini, ia menguraikan cita-citanya tentang tata kelola yang baik, toleransi, dan ketertiban moral. Perlawanan Diponegoro bukan semata-mata untuk merebut kembali tanah dan harta benda, melainkan untuk memulihkan martabat serta mewujudkan visi keadilan. Integritasnya yang teguh tetap memberi inspirasi dan pemahaman, baik bagi perjuangan di masanya maupun bagi relevansinya hingga kini.

Antara Dua Dunia: Simpang Masa

Kehidupan Diponegoro berlangsung pada sebuah momen ambang—yang dapat disebut simpang masa—antara Jawa pra-kolonial dan Jawa kolonial. Perubahan ini juga tercermin dalam sejarah dunia, ketika revolusi industri dan politik mengguncang Eropa. Perang Jawa 1825–1830 menandai titik pecahnya. Sebelum perang, Jawa masih mempertahankan banyak struktur tradisional dan sistem kepercayaannya, meskipun pengaruh Eropa kian menguat. Setelah perang, kendali Belanda menjadi dominan, membentuk ulang politik, ekonomi, dan budaya.

Momen transisi ini bergaung hingga kini. Dua ratus tahun kemudian, bangsa Indonesia kembali berada di persimpangan, menghadapi arus globalisasi, ketimpangan yang mendalam, dan tantangan perubahan iklim. Sebagaimana Diponegoro bergulat dengan kekuatan zamannya, generasi hari ini pun dituntut menyeimbangkan warisan dan kemajuan, keterkaitan dan keterbukaan. Kehidupannya menjadi cermin untuk merenungkan bagaimana hidup bermakna di masa transisi.

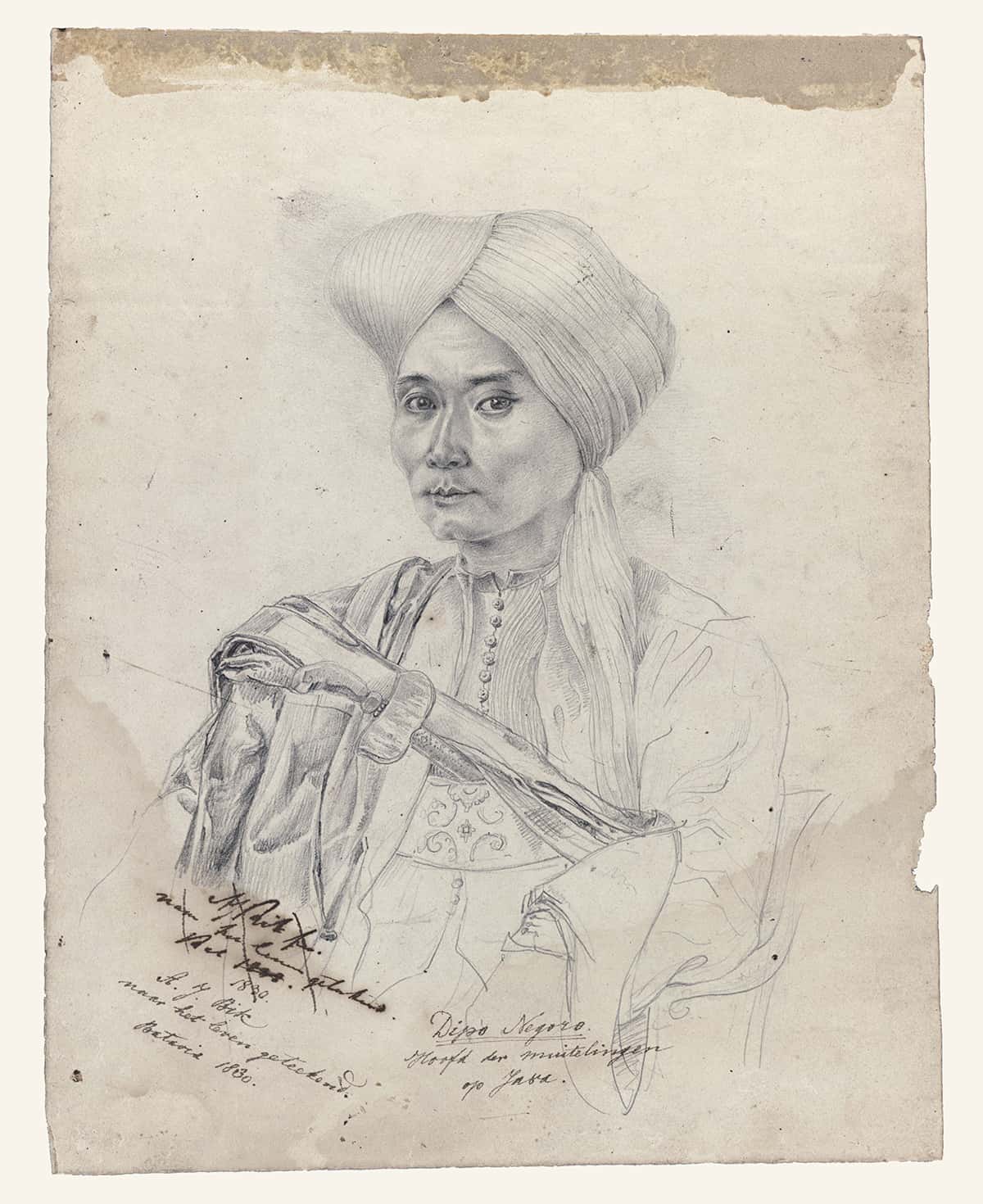

Potret Langka dan Surat Pribadi

Adrianus Johannes Bik, seorang hakim (pejabat pengadilan) Belanda sekaligus pelukis potret terlatih, menghasilkan satu-satunya sketsa hidup Diponegoro selama penahanannya di Batavia pada April 1830. Saat itu, sang Pangeran baru saja ditangkap di Magelang dan sedang diasingkan. Terlepas dari posisinya sebagai tahanan politik dan trauma emosionalnya, gambar Bik tidak hanya menangkap martabat tetapi juga ketenangan. Ada kilau di mata sang Pangeran—sebuah ekspresi yang memancarkan humor sekaligus kekuatan batin yang tak tergoyahkan.

Kesan ini diperkuat oleh surat-surat pribadi Diponegoro yang ditulis pada masa itu. Dua surat yang masih tersisa: satu ditujukan kepada putra sulungnya berisi instruksi untuk menjaga keluarganya, dan satu lagi kepada ibunya untuk meyakinkan keadaan dirinya baik-baik saja sambil memohon doa, memperlihatkan kasih sayang, keteguhan, dan kerendahan hati. Keduanya ditulis dengan tulisan tangan khas hasil otodidaknya. Bersama sketsa Bik, dokumen-dokumen ini menghadirkan sekilas pandang langka ke dalam dunia Diponegoro serta kekuatan moral yang membentuk dirinya.

Sebuah Visi untuk Jawa

Visi Diponegoro melampaui sekadar peperangan. Ia membayangkan Jawa berpartisipasi secara adil dalam perdagangan global sambil menjaga nilai-nilai lokal. Dalam perundingannya dengan Belanda, ia menawarkan tiga jalan menuju perdamaian: penarikan diri atas dasar perdagangan yang setara, integrasi melalui keyakinan bersama, atau prospek pemukiman jangka panjang Belanda di tiga kota pesisir utara dengan hidup berdampingan sebagai pedagang di bawah kondisi pasar yang adil. Setiap pilihan itu tidak hanya mencerminkan sikap pragmatis, tetapi juga kejelasan moral.

Visi ini menunjukkan komitmennya pada keadilan, bukan pada hasrat untuk menguasai. Ia meyakini bahwa perlawanan gerilya dapat melemahkan Belanda hingga bangkrut, namun tujuan akhirnya bukanlah konflik tanpa akhir, melainkan tatanan internasional yang seimbang dan berakar pada keadilan. Namun, kemungkinan itu telah gagal saat penangkapannya pada Maret 1830, yang bahkan oleh De Kock—panglima tertinggi Belanda–disebut sebagai tindakan “hina”.

Konsekuensi Kekalahan

Perang Jawa menjadi titik tanpa jalan kembali. Sekitar 200.000 orang Jawa tewas, dan sepertiga dari enam juta penduduk Jawa terpaksa mengungsi. Pasca-perang, sebagian besar pengikut setia Sang Pangeran berpindah ke arah timur untuk menggarap lahan baru di wilayah yang kini dikenal sebagai Jawa Timur. Bagi Belanda, kemenangan itu datang dengan biaya finansial yang sangat besar, tetapi menghasilkan dominasi politik dan militer yang tak tergoyahkan hingga masa pendudukan militer Jepang (1942–1945). Selama 112 tahun setelah 1830, perlawanan bersenjata besar-besaran dari rakyat Jawa tidak lagi mungkin terjadi.

Kekalahan tersebut juga mengubah budaya aristokrat Jawa. Keraton-keraton kehilangan kekuasaannya, dan sebagian besar wilayah mereka dianeksasi. Para bagsawan yang tersisa menjadi bergantung pada patronase Belanda, menjabat sebagai administrator dan bupati. Meskipun mereka mempertahankan prestise yang dangkal, sesungguhnya otoritas mereka hampa karena terikat pada struktur kolonial. Tatanan hibrida yang dikondisikan oleh norma-norma Belanda, menciptakan distorsi yang bertahan lama dalam tata pemerintahan maupun budaya kaum elit.

Transformasi Batin Sang Pangeran

Di antara masa penangkapan dan pengasingannya, Diponegoro mengalami transisi spiritual yang penting. Ia beralih dari amongraga—mengasuh raga/disiplin jasmani—ke amongrasa—mengasuh rasa/pengesahan kesadaran batin. Pergeseran ini menandai awal masa pengasingannya, ketika ia menulis Babad Diponegoro dan menghabiskan dekade terakhir hidupnya di Benteng Rotterdam sebagai seorang guru tasawuf. Penerimaannya atas kekalahan bukanlah kepasrahan, melainkan sebuah pengalihan mendalam menuju praktek mistik Syattariyah dan pengembangan spiritual yang berfokus pada pencapaian transendensi serta pengetahuan akan Yang Maha Agung (maripat).

Melalui Babad Diponegoro, ia meninggalkan sebuah visi yang tidak hanya ditujukan bagi zamannya, tetapi juga bagi generasi-generasi mendatang. Teks ini terus memberi sudut pandang yang bebas dari kolonialisme dan segala bentuk mentalitas kolonial, memungkinkan pembacanya melihat sejarah bukan hanya dari kacamata para penjajah, tetapi juga dari kesadaran seorang pemimpin yang mencari keadilan, menjunjung integritas, dan mendalami kehidupan spiritual.

Pelajaran untuk Hari Ini: Perspektif yang di dekolonisasi

Memahami kehidupan Diponegoro mengajak kita merenungkan bagaimana kisahnya diceritakan dan oleh siapa. Sejarah kolonial sering kali lebih mengutamakan suara-suara Eropa, tetapi autobiografi Diponegoro merebut kembali kendali atas narasi itu. Sudut pandangnya menunjukkan bahwa pemikiran yang di dekolonisasi bukan hanya tentang merefleksikan masa lalu, melainkan tentang menata ulang bagaimana masa depan dapat dibangun dengan martabat dan inklusif.

Satu pelajaran penting terletak pada cara berpikirnya yang pluralis. Ia menghargai keberagaman komunitas dan sudut pandang, serta berusaha mencari persatuan lintas kelas maupun keyakinan. Bagi masyarakat Indonesia saat ini—terutama para diaspora—hal ini menjadi pengingat untuk tidak terlalu berpusat pada Jawa dalam menceritakan kisah kebangsaan. Pembangunan kolonial di Jawa dahulu terlalu menitikberatkan pada pulau inti Indonesia, sering kali dengan mengorbankan wilayah-wilayah lain di luar Jawa. Pola pikir yang di dekolonisasi menuntut desentralisasi bukan hanya dalam hal sumber daya ekonomi, tetapi juga dalam pengakuan budaya yang menghormati keberagaman seluruh nusantara. Kita bisa mencatat disini bahwa Diponegoro bisa mempunyai perspektif yang luas karena selama masa remaja-dewasa ia tinggal di desa yang agak berjarak dari pusat.

Membayangkan Masa Depan Alternatif

Kehidupan Diponegoro mengajak kita membayangkan apa yang mungkin terjadi: sebuah Jawa yang dibimbing oleh integritas, keadilan, dan pluralisme, bukan oleh eksploitasi dan kapitalisme. Visinya yang belum terwujud masih menjadi tantangan bagi masa kini. Bagaimana masyarakat Indonesia hari ini—baik di tanah air maupun di luar negeri—dapat membentuk masa depan yang autentik, bukan yang dipaksakan; masa depan yang inklusif, bukan yang terpusat?

Untuk menjawabnya, kita harus mulai dengan bercerita. Menuturkan kisah dengan jujur dan bermartabat berarti menghormati tangan yang menciptakan dan pikiran yang berimajinasi. Menceritakan kisah juga berarti mengakui sejarah yang membentuk identitas. Dengan mengenang kembali tokoh-tokoh seperti Diponegoro, bangsa Indonesia tidak hanya melihat ke belakang, tetapi juga membuka jalan menuju masa depan yang bebas eksploitasi dan kaya akan kreativitas.

Kesimpulan: Menenun Masa Depan dari Masa Lalu

Kisah Pangeran Diponegoro berdiri di persimpangan antara masa lalu dan masa kini, antara tradisi dan transformasi. Keteguhannya dalam Perang Jawa, visinya tentang masyarakat yang adil, serta tulisan-tulisannya selama masa pengasingan bukan sekadar kenangan sejarah; semuanya menghadirkan cermin bagi masyarakat Indonesia masa kini.

Bagi diaspora Indonesia, tantangannya adalah menenun aturan dan kisah baru bagi generasi hari ini. Namun, tanpa sejarah, tak akan ada kejelasan arah. Kehidupan Diponegoro menunjukkan betapa pentingnya menapakkan masa depan pada nilai-nilai integritas, welas kasih, dan pluralisme. Di simpang masa kita sendiri, warisannya menghadirkan peringatan sekaligus inspirasi: sebuah panggilan untuk membangun masa depan yang menghormati keberagaman, mendesentralisasi kekuasaan, dan mencerminkan identitas budaya autentik Indonesia kepada dunia. Jika kita tidak memahami masa lalu, bagaimana mungkin kita menentukan masa depan?